A Monumental Tomb with a relief of two spouses in the necropolis of Porta Sarno

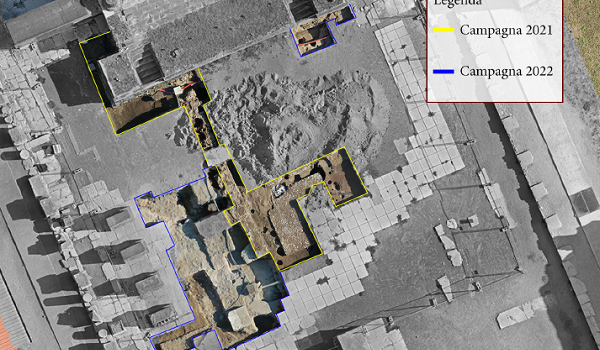

In July 2024 the “Investigating the Archaeology of Death in Pompeii Research Project”, under the scientific direction of Prof. Llorenç Alapont, excavated the necropolis to the east of Porta Sarno that corresponds with the area excavated in 1998 ahead of the construction of the Circumvesuviana railway lines. Excavations uncovered a monumental tomb consisting of a wide wall with several niches built into the facade and crowned by a relief of a young married couple. The symbolism of the carved accessories of the wife may identify her as a priestess of Ceres. Additionally, the quality of the carving in the sculptures and their archaic characteristics suggest they date to the Republican period. Foto Alfio Giannotti …leggi tutto